BLOG

CATEGORY

LATEST POST

- 2024.07.14 [Sun]

8月レッスン予定を更新しました。 - 2024.06.15 [Sat]

7月レッスン予定を更新しました。 - 2024.06.06 [Thu]

チャペルコンサート 【河野文昭氏を迎えて チェロの魅力を心ゆくまで】 2024.06.18 [Tue.] - 2024.05.11 [Sat]

6月レッスン予定を更新しました。 - 2024.05.01 [Wed]

発表会後のアレクサンダー・テクニーク

発表会後のアレクサンダー・テクニーク

更新日:2024.05.01 [Wed] | アレクサンダー・テクニーク,公演の記録

今年の発表会が終わって早や1か月になろうとしていますが(毎年感じますが、終わったらあっという間です)

遅ればせながら、もう一つのレポートです。

今回初めての試みで

終演後にアレクサンダーテクニークの小さなワークショップをしました。

お知らせ記事にも書いたのですが、

発表会って、そこまではバーっと頑張って本番で全力を出し、うまくいった・いかなかった等々反省はするけれども、帰って寝て次の日になったらもう新しい曲だしなんとなく忘れちゃって、なんてことが多い印象があり、

そこで、本番の余韻がほやほやのうちに振り返りを兼ねて、

みんなでアレクサンダーテクニークのワークをやってみてはどうだろうと思いつきました。

当日は、全ての演奏が終わった後に

演奏した皆さん、聴きに来てくださった方も加わって1時間ほど、

自分の演奏について心身が感じたことや日々の練習での疑問や不安、関連して日常的にも感じていることなどを出し合い、

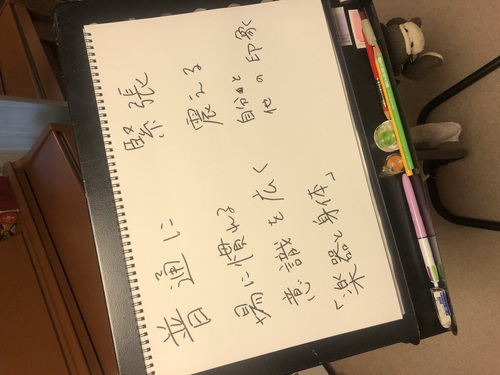

それをもとに、アレクサンダーのワークの基本となる

【頭・首・背中のつながり】

【身体の方向性】(首が自由に、頭は前上に、背中は長く広く、膝は股関節から離れてお互いに近づかないほうへ)

のワークをしました。

本番後にもかかわらず、みなさんの気持ちの良い集中力に満ちた時間でした。

(ワークショップで皆さんから出た「感覚認識」に関する言葉たち)

この1時間でできたことはほんの入り口の入り口ぐらいではあると思いますが、その後のレッスンの様子をみるに、それぞれの感覚認識の繊細な発見など、何かしらのきっかけになったかな、良かったなあ、と感じています。

そして終演後という都合上、参加者は第2部(大人)の皆さんとなりましたが、

いずれ小中高生のみなさん向けにも何かできたら、と考えています。

(いつもながら記事を書くのが遅くて下手ですが、今後もどうぞお付き合いください...(◞‿◟))

発表会

更新日:2024.04.20 [Sat] | 公演の記録

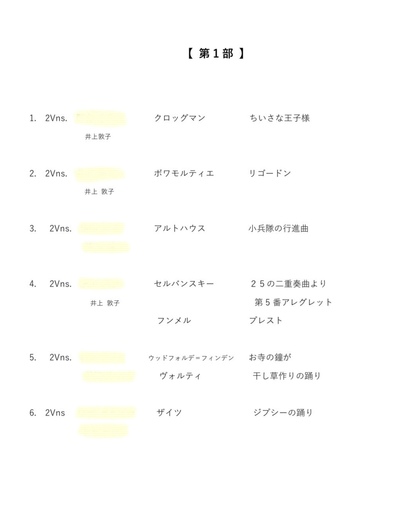

4月7日、今年の発表会が終わりました。

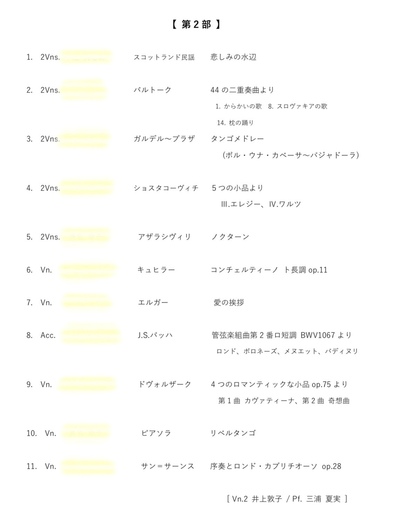

子供の部・大人の部の2部構成、

今年のプログラムは総じて、生徒さん各々にとってはチャレンジとなる選曲が多く、

私にとっても最近新しく見つけた曲があったり、レッスンするのに慣れた曲はほとんど無いという感じで、生徒さんと一緒に勉強させてもらいました。

伴奏は今年も三浦夏実さん、生徒さんのご家族、お友達、の皆さん

三浦さんには膨大な数の伴奏に加えて、私とはフォーレのソナタを弾いてもらって、改めて感謝の気持ちでいっぱいです。そのほか見えない所でも本当にお世話になりました。

出演者のみなさんのエピソードは私が知る限りでもここには書ききれないほど膨大にありますが、

誰に見せることもない日々の練習や、他人には想像もできない自分だけの葛藤や喜びなども多々あったのではと思います。

そして、そこにこそ価値があるはずだとも思っています。

お疲れさまでした!

集合写真を撮っているところ。みんな良い笑顔だったので隠すのがもったいないくらいでした(^ ^)

ワークショップ、終了しました

更新日:2024.03.17 [Sun] | アレクサンダー・テクニーク,公演の記録

【演奏者のためのアレクサンダー・テクニーク ワークショップ】

大阪・阿倍野と兵庫・芦屋での2回、無事に終了しました

小学生の学習者から大人の演奏家、先生まで、

皆さんの取り組みやフィードバックが、我々にとっても新鮮で良い経験になりました。

今後につながる良いきっかけになっていれば嬉しいです。

企画や告知にご協力いただいたみなさまに、改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。

また近いうちにできればと考えています。

芦屋の会場

個人レッスンの様子

6月レッスン予定を更新しました。

更新日:2023.05.17 [Wed] | 公演の記録

6月レッスン予定を更新しました。

以下のサイトで日程をご確認いただき、レッスン予約ができます。

(アプリダウンロード等の必要はありません)

予約専用サイト【tol】

https://tol-app.jp/s/atsvn-k

初めての方、その他お問い合わせはこちらのお問合せページよりご連絡をお願いいたします。

4月末に今年の発表会を終えました。

前後にいろいろ重なり少し慌ただしくしていますが、生徒さんも私もさっそく次へ向かいスタートを切っています。新しい曲、新しい課題、次の本番など、またがんばりましょう!

集合写真

ヴァイオリンの生徒さん、アレクサンダーテクニークの生徒さんが出演されました

ピアノ伴奏は今年もおなじみの三浦夏実先生をはじめ、ご家族やお友だちも弾いてくださり、今年もいい会になりました。

Harmony for JAPAN

更新日:2023.03.07 [Tue] | 公演の記録

Harmony for JAPAN 2023 という、東日本大震災の被災地域の合唱活動に特化した支援のためのコンサートに、オーケストラで参加しました。

全国から集まったたくさんの合唱団に、東北からは岩手県の中学校合唱部・福島県の合唱団体が招待され、大規模な演奏会でした。

団体については、ご興味があればぜひウェブサイトをご覧ください。

岩手の中学合唱部の生徒さんは、オーケストラとの共演はもちろんこんな遠い地で歌うのもおそらく初めてだったのでしょうが、リハーサルの初めこそ緊張が見えたものの、指揮の本山先生のリードにみるみる反応していき、本番でのしなやかで力づよく澄んだ歌声はそれは素晴らしいものでした。

本番もとても良かったですが、個人的にはリハーサルでの第一声にこみ上げてくるものがあり、涙が出ないよう我慢しながら弾かなくてはならないほどでした。

少し話が逸れますが自分も阪神・淡路大震災を経験しました。

私が被災したのは小学生の時で、クラスメイトが2名亡くなりました。

お葬式で、亡くなったクラスメイトのお母さんが「あっちゃんは長生きしてね」と声をかけてくださいました。

一緒に参列した私の母はただ泣くことしかできず、私も何も言うことができませんでした。

彼女のお母さんがどんなお気持ちであったか、とても想像できるものではなく、それを思うたびに胸がちぎれそうになりますが、私はその後今まで「もうダメかも」という絶望的な局面にぶち当たってはその言葉を幾度となく思い出し、支えてもらいながら生きてきたと思います。

今回のコンサートは、震災を経験した身としても非力ながら自分にできる演奏という形で復興支援に加わることができ、ありがたい思いでした。

この日演奏した中の一つは、当時被災した福島の中学校の生徒さんたちと音楽の先生によって作られた歌でした。

「群青」(こちらは過去の演奏 / YouTubeにリンクします)

本番は大人の合唱団と中学生がそれぞれ1回ずつ、オケと一緒に歌いました。

大人は大人でこそ表現できる豊かな味わいが、

中学生はこの時期にしか絶対に出すことのできないピュアな響きがありました。

Harmony for JAPANのコンサートは2012年から始まって、コロナの中断を挟んで今年で10回目、コンサートは今回で一旦区切りとのことですが、

団体は存続され、新しい形での支援活動が期待されるそうです。

前を向きつつ忘れないこと、心を寄せること、を改めて想う日となりました。

高校でのアレクサンダー講座

更新日:2022.11.02 [Wed] | アレクサンダー・テクニーク,公演の記録

今月2日の水曜日、

母校の兵庫県立西宮高校音楽科で、アレクサンダーテクニークの講座でした。

毎年この時期に開講され、早いもので今年で6回目の出講です。

今年もむちゃくちゃよいお天気

わたしを含めた恩師・同僚の教師4名のチームで

音楽科の3年生の生徒さんを対象に、2時間の授業でした。

少人数のグループに分かれて

まずはテクニークの概要や、演奏する人にとってなぜ・そしてどのように役立つか、わたし自身の経験も少し交えつつお話ししました。

そのあとは実際にワークをしましょうということで

全員で、基本のチェアワーク

(椅子に座る・立つの動作をもとにして、自身の動きに対する捉え方を再認識します)

↓

一人ずつ楽器を持って、個人の演奏時の問題についてアプローチする

という内容でした。

私はその間、手を使って生徒さんの首や背中に触れながら、体の認識や方向性を促します

(ハンズオン)

私が担当したグループはアレクサンダーテクニークという名前を初めて聞いたという生徒さんがほとんどでした。

素直で思慮深い印象がありました。

わからない時はわからない、と無理に取り繕うことのない反応も、とても良いものでした。

毎年のことながら、この講座を実施するにあたっては音楽科の先生方の熱意とご尽力があり、本当に頭の下がる思いです。

個人的には自分が在学していた頃のスランプをきっかけに学びはじめたアレクサンダーテクニークということもあり、このような形で役立つことができ何よりうれしいです。

講座は1日だけですが、生徒さんに何かしらのきっかけやヒントになると良いなと願いながら、帰路につきました。

音楽科は今年創立40周年とのことで記念誌が刊行され、

この講座の記事や、私がアレクサンダー関連で以前取材を受けた新聞記事なども掲載されていて(授業の様子や誌面写真は載せることができないのですが...)

こちらもとてもうれしく拝見しました。

昨日からのこと、うれしいニュース

更新日:2022.10.21 [Fri] | 公演の記録

明け方にうれしいニュースが。

以前ヴァイオリンのレッスンに来ていた生徒さんが、ヴィエニアフスキ国際コンクールで優勝したとのこと。

彼女が4歳から10歳くらいまで一緒にレッスンをしていました。今は大学生になり、演奏家としても大活躍されている素晴らしいヴァイオリニストです。

インターネットでコンクールでの演奏を聴くことができ(なんとありがたい時代)、ますます成熟した彼女の音楽に、涙が出ました。

https://www.theviolinchannel.com/hina-maeda-violinist-2022-wieniawski-international-violin-competition-poznan-1st-prize/?fbclid=IwAR2S66Tquqb4-HSxxymncsKsWZ3SSDSUd7iPscZOHBT3q0XUaz2iIWKdug4

その前日、私は所属する室内オーケストラのお仕事でした。

今回は臨時でセカンドヴァイオリンのトップをつとめ、加えてインスペクターという、リハーサルや本番の進行の仕切りや伝達に関わるマネージャー的業務も代打で兼任しました。初めてのことが重なり緊張しっぱなしの数日間を過ごしていました。

いつもそのポジションにいる先輩をそばで見てきてはいるものの、実際に自分がその仕事をやるとなると、とにかく発見の連続です。常に方々に気を配っていなければいけなかったり、自分が決断しなければいけない場面が多かったりで、普段は知らずにいた裏方の細かい部分にも目が向きます。

まわりのメンバーに助けてもらったり労いの言葉をかけてもらうたびに、いつも自分がどれだけ支えてもらってきたかも思い知ります。

「見たり聞いたりする(だけで)知っているのと、自分の身体(と意識も)を動かしてやるのとは違うもんやで」とはよく言いますが、本当に。

そして、今回のコンサートのプログラムはなかなかに大変な曲たちだったので、自分の練習もまだ足りてない、時間もない!という状況との戦いだったり、スタンドパートナー(同じ譜面台を共有してお隣で弾く人)でもある恩師が急病で急遽交代されたりということも重なり、終わった時には疲れたというよりもホッとした気持ちが大きかったです。

本番が終わり帰宅して、そうだ今日の夜中(時差のため)、前述の生徒さんのコンクールのファイナルステージだ、、、と、高揚感を覚えながらも疲労で眠ってしまい、早朝に目が覚めてニュースを聞いたのでした。

心からうれしく、おめでとうの気持ちでいっぱいです。

芦屋でコンサート

更新日:2022.06.10 [Fri] | 公演の記録

社会福祉法人 千種会・Les芦屋さんのコンサート演奏でした。

先日に続き、三浦夏実さんとの共演です。

奇しくもこのような機会が続き、プログラムは前回の再演という感じになりました。

愛のあいさつ、愛の喜び、チャルダッシュ

椰子の実、浜辺のうた、私のお気に入り

そして、今回の会場に合わせてソロの曲はそれぞれ少し変えました

【ピアノ】

ショパンエチュード「エオリアンハープ」「革命」

リスト「ため息」

【ヴァイオリン】

無伴奏パルティータ3番よりガヴォット・ジーグ

静かで心地のいい空気が流れる中、終始笑顔でお聴きいただき、私たちも深く集中しながら楽しんで演奏できたと思います。

担当していただいたスタッフの方は

「かしこまった堅い感じではなく、自然に生の音楽があふれているような空間にしたいんです」と仰っていました。

ヨーロッパの街中のようですね、と三浦さん。

そんな空気のような音楽の一部になれたら素晴らしいなあ、本望だなあ、と思いながら聞いていました。

施設のとても素敵な設計やインテリア、館内に香るアロマや

建物の外では緑がまぶしい芦屋川の景観をいっぱい味わい、

このたびのご縁に感謝しながら帰路につきました。

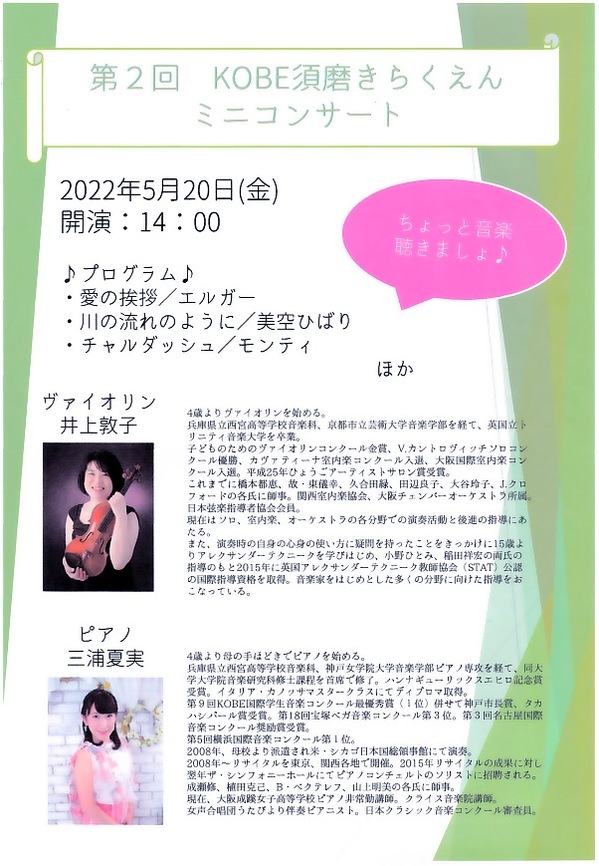

須磨でコンサート

更新日:2022.05.27 [Fri] | 公演の記録

社会福祉法人「KOBE須磨きらくえん」さんの施設で、コンサートの演奏をさせていただきました。

関西室内楽協会での大先輩が代表をされている音楽事務所、オフィスプリモさんにお世話になりました。

気心の知れた代表さん、マネージャーさんでとても心強かったです。

共演は、先月の発表会の伴奏でもお世話になったピアニストの三浦夏実さん。

私たちは高校の音楽科でクラスメイトだったのですが、将来こんなにいろいろと一緒にお仕事をさせてもらうとは想像もせず...なんだか感慨深いです。大人になったもんです。

コンサートはギャラリースペースで、グランドピアノは名器スタインウェイ

神戸市営地下鉄の妙法寺駅から山の方へ車で5分ほど、見晴らしの良い閑静なところでした。

1時間ほどのコンサート、聴きなじみのあるクラシックや日本のうたを中心に、ピアノとヴァイオリンそれぞれのソロも。

バッハの無伴奏ソナタ3番より、ラルゴとアレグロ・アッサイを弾きました。

お聴きいただいた皆さま、音楽が大好きな方ばかりで終始あたたかい空気でいっぱいでした。

いっしょに歌ってくださったり、つたないMCにもとっても良い反応をしてくださりほっとしました。

敷地内にあるレストランで、本番前にランチをいただきました。

素晴らしいシェフのお料理だよ、と前から伺っていたので、演奏するのと同じくらい楽しみにしていました。

写真を撮る前に一口頂いてしまったところ(食い意地...)

素材の良さ、シェフの腕やお人柄が表れているようなお料理をいただいて、心身がスキッとする感覚を味わいました。

終演後ばたばたと帰る準備をしていたところ、お土産に袋いっぱいの自家製パンを持たせてくださいました。

その日の夕食に。こちらもあまりにおいしくて、たくさんあったのに一瞬でなくなりました。

演奏の充実感に加えて、あたたかいお気持ちもたくさん分けていただいた日でした。

余談ですが、高校以来の友人の三浦さんとおしゃべりしながらの電車移動はなんだか懐かしい感じでもありました。

メサイアとはじめてのおんがくかい

更新日:2021.10.19 [Tue] | 公演の記録

今月の10日、オーケストラでヘンデル「メサイア」の演奏会でした。

コロナの影響で昨年から2度も延期となった公演でした。

主催の合唱団や歌のソリストの方々のご苦労や本番を迎えられたお気持ちを想像すると、胸に迫るものがあります。

個人的に今回は1stヴァイオリンを弾いたことが新鮮でした。オケでは2ndを弾くことがが多く、メサイアも2ndに慣れていたので、なかなかの緊張感がありたくさん刺激を受けました。

良い本番でした。

14、15日は大阪市立こども文化センターで演奏しました。

保育園・幼稚園児が対象、「はじめてのおんがくかい」というコンサートです。

一般に未就学児は入場できないコンサートというのが多いですが、3、4歳ごろからでもコンサートホール(劇場)で演奏を聴く体験をしようという企画です。良い催しですね。

弦楽四重奏と歌と打楽器で、モーツァルトのアイネクライネナハトムジークに始まり、みんなで歌う童謡や人気の映画やテレビ音楽まで、1時間ちょっとのプログラムを計3回公演しました。

左から、歌と司会のおねえさん、弦楽四重奏のおねえさんたち、打楽器のおにいさん

(園児向けなので、バイオリンのおねえさん、と紹介してもらってご機嫌です笑)

園児ちゃんたちは途中で集中力が切れたりしないかなという心配をよそに、最初から最後まで客席からとても良い反応をしてくれて、驚くやら嬉しいやら。

ちゃんとマスクして、騒いだりはしないけど全身で楽しんでいる様子がよく見えました。

手に持っているのプラカードは、

楽器紹介のコーナー(ヴァイオリンの弓の毛は、なんの動物のしっぽでしょうか?というクイズ)や、

童謡(おばけなんてないさ、アイアイ、どんぐりころころ)で登場

余談ですが、楽器紹介コーナーや童謡は、即興的に演奏する音をつくったりアレンジもほんの少しだけやりました。

そんな工夫ができるのも、学生時代に習ったことや社会人になってから演奏の現場やレッスンで積み重ねた経験がそれぞれちょっとずつ、それなりに活かされていることに気づかされます。

そして主催や企画の方々や共演者のみなさんのおかげで良い演奏会となり、感謝するばかりでした。